一月十九日、陸上隊員七名を鯨灣上の根據地に殘して、午後五時三十分、開南丸はキング、エドワード七世州に向げ出帆した。

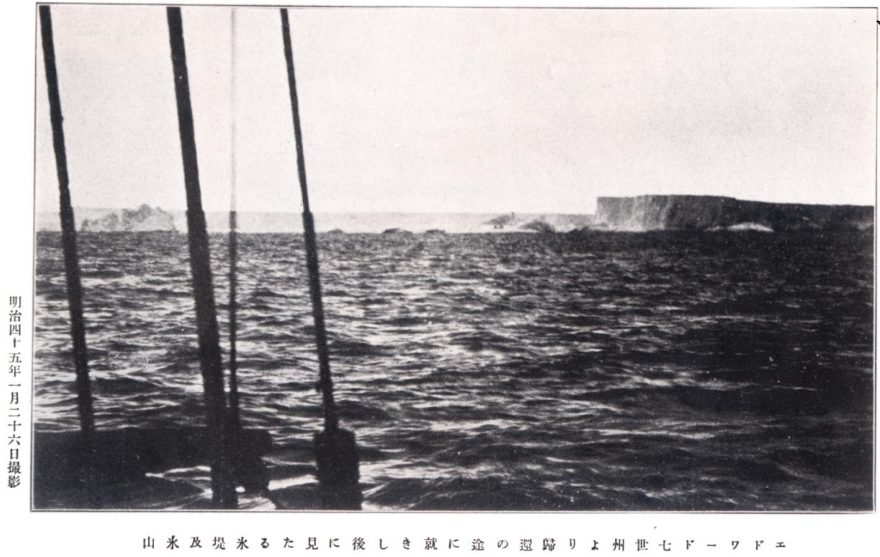

氷堤を右舷一哩半、乃至三哩の距離に見つゝ進行したが、天氣が靜穩なので、海上は何事もないのである。

其翌廿日も、廿一日も、頗る靜穩な天候なので、安全なる航海を續けて往く。

然るに午後八時頃に至り、猛烈なる吹雪の來襲を受けた。

甲板は見る〱中に積雪に埋められた。

此雪は、翌二十二日の曉に至つて、稍々稀薄となつた。

午前四時より汽帆兩走とした。

同七時半頃に至つて、前日來の天候の爲め、少しく吹流されて居た航路から船首を轉じて舊針路に復した。

明れば、一月二十三日である。

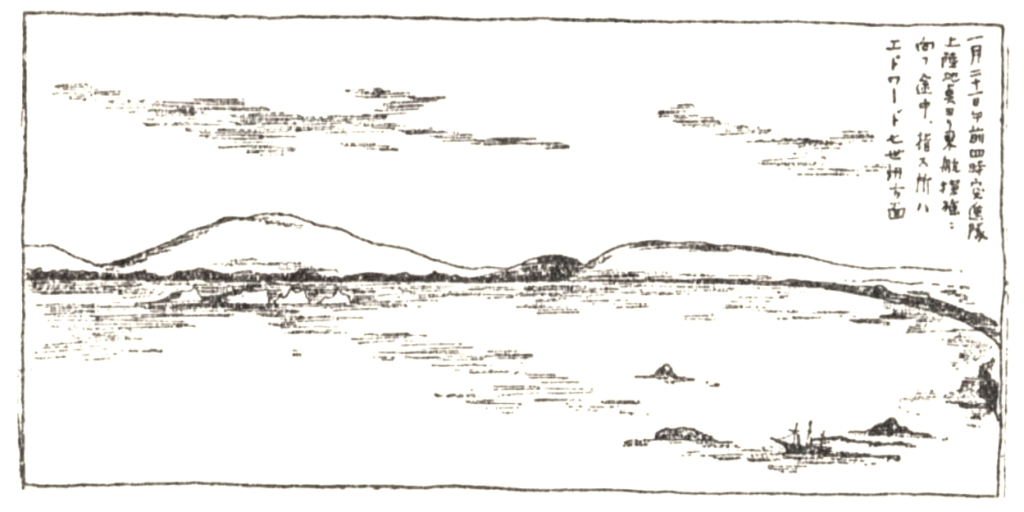

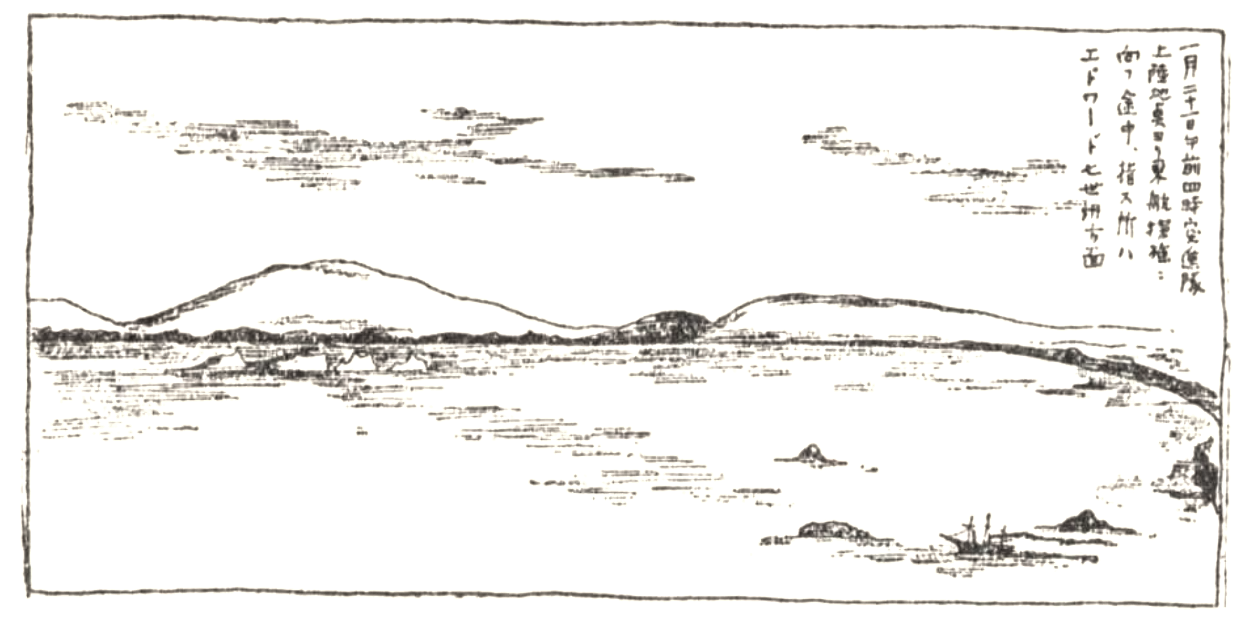

午前七時、目的地たる、エドワード七世州の陸岸を遙に望見した。

此時右舷の方を眺めると、長さ二十哩幅三哩に亘り、陸岸一帶鋭く尖つた氷が林を爲して生じて居るのを見た。

遠方から之を望めば、宛然百方の白衣兵が呼吸を凝らして潜んで居るやうに思はれる。

船は此處を過ぎて、注意深く、沿岸に近づき、午後四時、南緯七十六度五十六分、西經百五十五度五十五分なるビスコー灣の野氷上に碇を卸した。

前面には、アレキサンドラ山脈が神々しく聳へて居る。

萬古の氷界史を語らんとするものゝ如く聳へて居る。

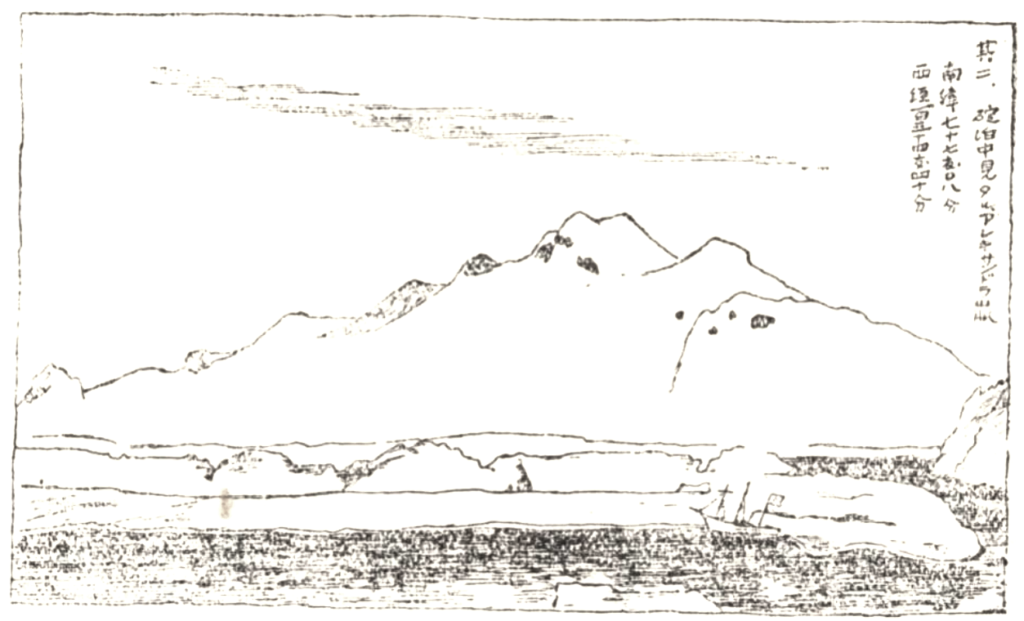

打見たる所、此山の根基は一ッであるが、其峯は三ッに分れて居る。

根基の一ッであることは例へば、富士山と寳永山との關係のやうなものだが、特に中央の峯が大きく其西方の峯は之に次ぎ中央の峯の東方に聳ゆる物は又之に次ぐ。

以上

三個の峯の山腹八合目邊には何の峯にも黑いものが見える。

之は山皮の露出に相違ない。

其中最も西端にある峯は、船の位置に最も近いので、其黑點を硏究するがため、隊員船員の中より多數の者を上陸せしむる事と爲つた。

其隊は二個に分れ、一隊は土屋運轉士之を率ゐ、島、渡邊(鬼太郎)、多田柴田の四人が從ふことゝなつた。

他の一隊は西川渡邊(近三郎)兩隊員及田泉寫眞技師の三人を以て組織することゝなつた。

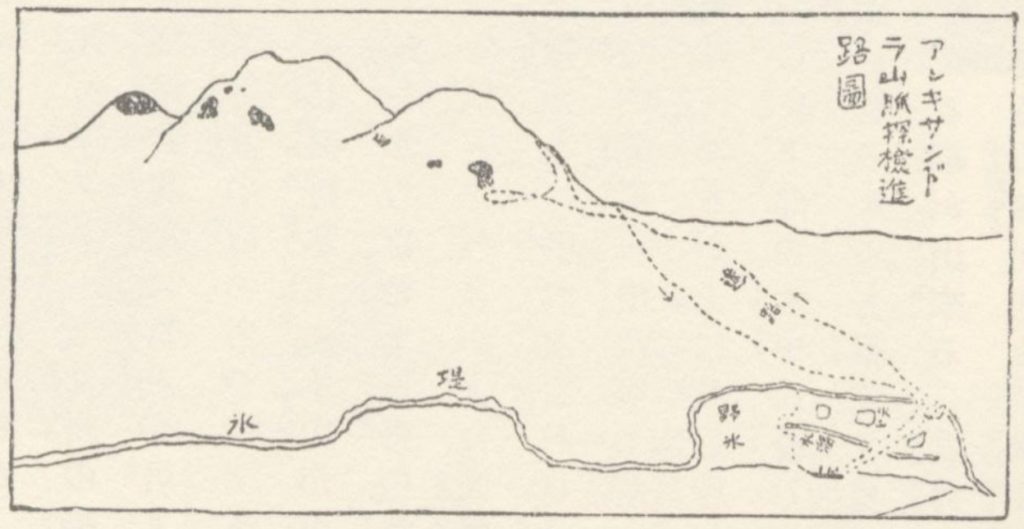

先づ二隊共開南丸の繋留しある前面の大野氷を通過して氷堤に上らねばならぬが、此氷堤に上るには、眞直に南に向つて往くのと、西方を迂回して行くのとの二方面がある。

土屋、島等の一行は眞直に南を指して往く事と爲つた。

長い間待ちに待つた沿岸支隊の任務を果すは此時にあるので、勢ひ籠つた眼に前方を見るに、此處の野氷は船の繋留地より氷堤まで、南北に亙りて幅二哩半ばかりもあり、長さは氷堤と相並んで、東方及西方共氷堤の屈折する處まで續いて居るが、此野氷の中央に高さ二百尺長さ五十間位の氷山が三個程も屹然として靑空に聳へて居る。

水晶の如き其英姿を仰ぎつゝ進んで往くと、約二十町ばかりにして、長き水溜に遭つた。

此水溜は幅二十間位長さ二哩位で、東西に亘つて長いものであつたが、河の如く其處に横はつて居るので、越ゆる事が出來ず、少しく東方を迂回して氷堤の下に達した。

が、悲しい哉、此處の氷堤は絶壁の如く險しい。

其高さは二百尺もあつて、到底登ることが出來ないので、止むを得ず歸路に就いた。

歸途試に前の水溜に到り、其水を掬つて嘗めて見た所、幾分鹽氣はあるが餘り辛いものではなかつた。

他の一隊たる、西川、渡邊、の一行は如何と云ふに、手橇を曳きつゝ、田泉技師と共に、西南を指して氷提に向つて往つたが、往くこと二哩許りで、フト、大きな鳥の足跡らしいものを發見した。

大に勇み、如何なるものが此地に住むか、若し前世界の巨動物にても住まば、最も面白しなど、語り合ひつゝ、其跡を辿つて往くと、軈て、東西南の三方、高き氷壁に圍まれ、北の一方のみ開き居る地點に達した。

試に其中を窺ふに、驚くべし。

此處には美しき大きな、ペングイン鳥が居た。

頸に黄色の輪を掛け、其丈け四尺五寸程もある美しき帝王ペングイン鳥が居た。

然も其の數は一羽ならず二羽ならず、六羽程も居たので、三人は大に喜んだ。

今や毛の替る時期だから、北だけ開いて居る此暖かい場所へ來て溫まつて居るものであらうと想像しつゝ三人は、之に近寄り往くに、人間の顏を見し事なき彼等は、友逹にても來りしものと思ひてか、少しも驚ひた風もない。

で試に一ッ、拳骨をお見舞申して見た處、愚物の彼等は、人間の毆つたものとは少しも思はず、隣りのペングイン鳥がつゝいたものと心得て、其細長い嘴を以て、直ぐ隣なるペングイン鳥をつゝいた。

すると、隣に居たペングイン鳥は、又、其隣のペングイン鳥をつゝいたので、到頭最終の六羽目まで悉くつゝかれて終つたのである。

三人は大笑して偖、之を何しやうかと相談した。

此儘置けば他へ逃げて行く惧もない故、今は捕へずに措き、歸途挽犬の代りに橇を曳かせて歸らうなど戯れつゝ、此地點を去つた。

斯くて尙も進んで往くと、其處に大氷堤が聳へて居る。

高さは約二百尺。

偉觀實に形容の辭なき程である。

仰視して、倩々天工の偉大なるを感嘆し、通路もがなと索むるに、この氷堤に約三十度位傾斜し居る點がある。

其處には無論水は少しも流れて、居ないが、極地氷河の實質を備へた氷河がある。

底部に滑かな氷の凸凹があつて、明確に氷河たるを證明して居る。

其兩岸には、又大なる氷柱が垂れて居る。

光彩實に眼を奪ふばかりである。

此氷河を左方に見つゝ、傾斜せる氷堤を攀づること、一時間許りにして、漸く氷堤上に達した。

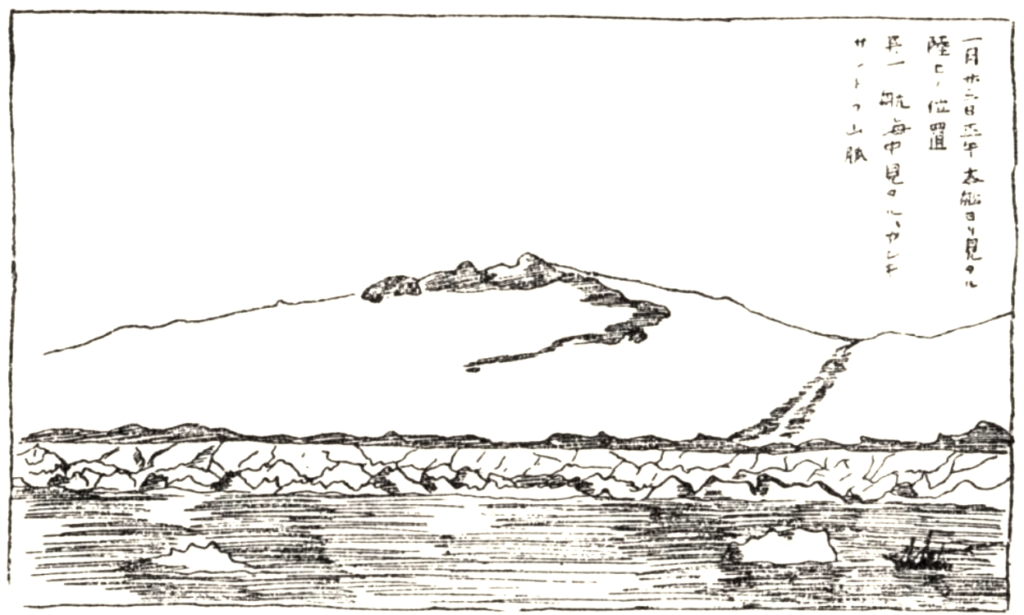

すると、此處には前方一面肉眼の達し得る限り幾多の龜裂が縦横に走つて居た。

其狀態を譬ふれば龜甲の劈痕とも云ふべく、龜裂なる文字が最も適當して居た。

で此龜裂の幅は何程ぞと云ふに一尺より三尺、四尺五尺に及び中には三間五間の幅の物もある。

試に緣に接して覗くに幾十百尺とも知れざる深さで、靑い物悽い光を發して輝いて居る。

一度之に陷れば永劫浮む瀨の無いのは判りきつて居る。

龜裂の研究には此上ない場所であるが、去りとて、危險は之より甚だしいものがないので田泉技師は前進を躊躇した。

西川、渡邊、兩隊員も、此儘前進するは不可能と考へた。

然しながら此處まで來て、目的を達せず歸るは遺憾だから、此地點で三人合議の上、田泉技師は此處から歸り、西川、渡邊、兩隊員は荷と爲るべき手橇を棄て、一旦氷堤を下りて後、更に進路を索める事とした。

其携帶品は、ビスケット二食分、牛肉一鑵、ミルク一鑵で、それに鑛石用の金槌一挺、寫眞機一臺、木標一本、防寒衣二着である。

一旦氷堤を下りし兩人の左方には、高さ百五十尺位の氷堤が聳えて居る。

其氷堤は頗る急峻で、殆ど七十度の角度を爲して斬然として居るから、之を登るのは容易な業でない。

けれども、勇氣凛々たる兩人、何條之等の困難に屈すべき、連絡を失はぬやう雙方の腰を一條の繩を以て繫ぎつゝ鐡カンジキ固く踏締めて、エッサとばかり登り始めた。

足元如何にと眺むれば、直徑五寸四方もあらんと思はるゝ幾多圓形の氷が魚鱗の如く重なり合つて堤側に生じて居る。

それを踏めば、カランカランと異様の音して恰も音樂を奏する如く砕け散るが、兩人は斯る音をも聽いては居られず、尖端を有する杖と鐡カンジキとを唯一の伴侶として一心不亂、專念一意、機を織る如く縦横に傳ひ。

二時間の後漸く氷堤上に達した。

辛ふじて攀ぢ登つた兩人は甚しく疲勞を覺えたので、一ト先づ堤上に腰を据え、十分ばかり休憩した。

見れば前面には、アレキサンドラ山脈が嚴然として聳へて居る。

千古未だ曾て此方面より人類の登りし事なき此山は何萬年の間待ちたりしか、人待顏に嚴然として聳えて居るので、可し!我等日東男子、此方面より先登して、神秘の寳庫を人間界に開き呉れんと、二人は、キット見渡した。

極地とは言ひながら太陽は煌々として照りつけ、それが雪に反射して來るのて、中々に暑い、兩人は背部に荷物を負ひつゝ、汗を流して進んで往つたが、其進路には處々に寛かなる窪地のある爪先登りの氷原が白く横つて居る。

で疲るれば雪上に大の字形に仰臥して休憩しつゝ只管進行を續けたが、二十三日の夜半十二時になると、天候が俄に一變して、非常の寒氣を加へて來た。

暫らくすると、それが大なる吹雪と爲つてやつて來た。

斯る氷原に霏々として降る雪は、最も征客をして寂廖を覺えしむるものである。

兩人は悄然として進んで往つたが、すると、雪は益々烈しくなり、冥朦として一間先も見えぬ程となつた。

斯る際に進めば方向を誤り、又は龜裂に陷る恐れもあるので、兩人は進行を中止し、外套を被つて暫らく雪中に蹲居つて居た。

すると、大に空腹を感じて來たので、大切に携さへ來れるミルク一鑵を出し、その場で啜ることゝした。

けれども其儘では冷たくて仕方がないので、時に取つての機轉で氷原に深さ一尺ばかりの穴を掘りミルクに雪を混じた鑵を上部に置き下へは古綿に、アルコールを含ませ、それに火を點じたのを置き暖める事にした。

ジハリ〱と暖めた所が火氣の微弱な爲めか、容易に暖らなかつたが、然し丁度ミルクセーキのやうなものが出來上つたので之は大層な御馳走と、大に喜んで之を味ふ事とした。

約一時間ばかりの後、吹雪も歇み元氣も回復したので、又々前進を續くる事とした。

所が前方に見ゆる山峯は進めば進む丈峯も進むかと思はるゝ程遠いのである。

容易に達し得なかつたが、竟に氷原を進むこと十哩、廿四日午前六時に至つて。

辛ふじて爪先上りの地域を終り、急峻に聳え居る地點の下まで到着したのである。

二十三日の午後四時半開南丸の繋留地を出發してより數ふれば、正に十四時間を費した譯なのだ。

急峻に聳ゆる地點の下まで到着せし兩人は、漸くにして、此處まで來り得たので、暫らく休憩すべしとて、氷上に腰を下ろし、少し〱雜談に耽つて居たが、此時突然背後の方に當り、非常なる物悽い音がしたので、思はず之を振返ると、今しも千丈の白絹を干したる如き大雪崩が猛烈なる勢を以て半天から落下するのである。

之はとばかり驚いて、兩人は後方に飛去ると、其途端、ドドドドドー!とばかり、天地も張裂けん程の音響を立てゝ、百間ばかりの間、大雪崩が落下した。

雪煙は爲に朦々として立上る。

暫くは前方白き雪煙に鎖れて何物も見ない程であつた。

兩人は危く一命を取らるゝ所であつたが、幸にして免れたので、頭上遙に望んで見ると、山の上部には、己等が目指して來た黑色の巖石が露出して居る。

周圍が白いので、それが明白に見られる。

今は猶豫すべきではないと、直に前進を開始したが、非常に急峻の坂なので容易に、其處に達することが出來ない。

喘ぎ〱往くと、數刻の後、一大龜裂に遭遇した。

其龜裂は幅二間許、長さは山腹一帶に亘りて、其端を見る能はざる程長いものである。

試に緣に手を掛け下を覗けば、龜裂の深さは、五十尺ばかり、底には、靑色の物悽き光が漂つて居て、腥風地を捲いて襲ひ來るの感がある。

地獄の道とは斯る處を云ふならんと、坐ろに悽愴の感に打たれて居ると、折から吹き來る一嵐、煙の如き雪粉を我に浴せて後の溪へと吹去つた。

此様な龜裂に遭つては、如何なる勇士も到底前進が出來無いので、記念の爲め、此地點に木標を樹て、上方約七十尺位の處に露出せる岩石も、一望の裡に收めて撮影した。

此露出せる岩石は、花崗岩より成りて、上層は薄墨色を呈し、又赤土の如き個所もあつた。

記念の木標には、左の如き文字が書いてある。

表面

大日本南極探檢隊沿岸隊上陸記念標

右横面隊員

池田政吉、西川源藏、渡邊近三郎、多田惠一、田泉保直、

左横面船員

野村直吉、土屋友治、酒井兵太郎、高川才次郎、安田伊三郎、

渡邊鬼太郎、釜田儀作、柴田兼次郎、福島吉治、三宅幸彦。

淸水光太郎、藤平量平、杉崎六五郎、濱崎三男作

裏には 「明治四十五年一月廿四日建㆑之」と書いてある。

西川隊員は此地點にて、渡邊隊員と別れ、更に右方に向つて進んで往つた。

其登つたのは、此山の背部八合目とも云ふべき場所である。

此地點より眺むると、今日まで人間世界に知られざりし此山脈の背後の光景が幾分見られる。

此處まで來た甲斐もあり、喜悦の情は限りないので、試みに眼を放つて展望すると、上部で別れて居る此アレキサンドラ山脈の三個の峯の中比較的大なる中央の峯の山脚が南々西に向つて、六哩許走つて盡きて居る。

其他は此地點から眺めた所では、大概氷原で、一望只是れ多きふくひやうやみごとそのじやうあだかぶつてんちうるりせかいくの起伏なき氷野を見るが如くである。

其狀は恰も佛典中の瑠璃の世界を見るやうなもので、殆ど一片の塵だにない。

西川隊員は此光景に見惚れて、獨り茫然と立つて居たが、最早此處まで來た土産もあるので、下り來りて渡邊隊員を呼び、歸途に就いた。

すると憐むべし、西川は一ッの龜裂に陷つた。

雪が積つて普通の表面の如くなつて居たので、何の氣なしに踏むと、其幅貳尺位の龜裂に陷つたのである。

けれども幅が狭いので、背に負ふて居た外套が龜裂の緣に懸り、漸くにして陷沒だけは免れて居る。

所が前面は雪が高く積りて搔いても〱滑り、後方は幾何丈とも知れざる崖で、危險此上なく、底は例の底無し穴の龜裂なので、如何ともすることが出來ず、穴の中で手足を突張り眼をバチツカせながら應イ〱!と叫ぶと、其中に渡邊が飛び來つて助けて呉れた。

で更に左方に向ひ素と來し道を尋ねて歸路に就いたが、此失敗より一層警戒を嚴にして歩を進むる事と爲つた。

軅て大雪崩ありし場所より一哩ばかりも歩みしと思ふ頃氷原の一段隆起して、最も遠距離の展望に便利なる地點があつた。

其地點に達せし際、渡邊隊員はアレキサンドラ山の背後を望みて前に西川隊員が認めたる南々西に走れる六哩ばかりの山脚の外更に同山より南々東に向ひ雪を戴ける二十哩以上の山脉(高さ約千尺位)走り、其端が灰色せる雲に入れるを見た。

此時同隊員は若し此山脉を傳ふて往かば南極の中心に達する事も難からざるべしと語つた。

此際眼を轉じて同山の表面たる北側を望みしに東方の海岸に島の如き形の物あり、電光の如くピカリ〱と光つて居るのを見た。

其光線が山腹の氷に反射して、四方を射る光景は誠に偉大壯嚴の極であつたが、後に至つて之は此近海の氷島である事が知れた。

兩人は此の如き壯嚴なる光景を目擊しつゝ疲れたる足を引きづり〱下り來るに、何れに往きしや懷かしき開南丸の姿が見えない。

何うした事ぞと尋ぬるに、何うも野氷上の氷山の蔭になつて見えないものらしい。

けれども同船のあるべき位地より少しく東方に當り恰好なる入江を見たので、此入江より登らば却つて近かりしなるべしなど語り合ひつゝ歸路を急いだ。

此時二人共唇を傷め咽喉を荒して頗る困難した。

之は水の代りに雪を口にした爲である。

元來雪はアンモニアを多量に含んで居るから決して登山者の口にすべきものではないが、飮料水の無き爲め止むを得ず之を食ひ、斯る困難に遭遇したのである。

之より前、船の繫留地では西川、渡邊の兩人が午後十二時に至るも歸船せぬので、之を搜索の爲め、池田、多田の兩人が出發する事と爲つた。

先づ道を西南に取り、足跡を辿りつゝ進行したが、すると、田泉技師が先方より一人歸り來るに遭つた。

同人が言ふには、二人は既に前進して追付けないから駄目である。

けれども、大きいペングイン鳥が數羽、彼方の氷の蔭に居ると云ふた。

そこで、其方面に急いだ處、果して、首の黄色い、丈の四尺五寸もあろうと思るゝ立派なペングイン鳥が六羽程遊んで居た。

そこで之を生擒しやうとしたが、生擒するも生魚の食料が無くては駄目ゆゑ一層殺して持つて往かうと考へ、携へたる竹棒を以てペングイン鳥に打つて掛つた。

ペングイン鳥は不意を喰つて、吃驚仰天周章狼狽て逃げ出したが、さはさせじとお面お胴と打伏せたので、流石のペングインも閉口頓首、半死半生の體となつたのである。

そこで、兩人は西川一行の棄置きし橇を近傍より持來り、之れにペングイン鳥を積載して歸ろうとしたが、其目方最も重く、到底兩人の力では動かねので、其儘措き、二人走りて、船の繫留地に歸り船員一同の助勢を請ふた。

すると船よりは、酒井、柴田、高川、藤平、杉崎等一騎當千の武者揃ひにて『コリャ面白し』と宙を飛んで駈けつけたのである。

駈付け見れば、果してペングイン鳥の大きな奴が六羽とも半死半生にされて、橇に積まれて居たので、先づ〲安心と獲物は其儘にして氷堤上に上り、四方の光景を眺めた者もあつた。

處が突然高川船員は氷堤上の龜裂に陷つた。

陷つて、頭丈出して叫んで居る。

一同は驚ひて駈付け之を助けたが、其騷ぎは實に一通りで無かつた。

是に於て益々案じられるのは西川、渡邊の身の上である。

到底生死不明と判斷するの外はない。

けれども之が爲めには、一大搜索隊を組織せんければならぬので、兎も角、一旦船まで歸ることゝした。

勿論ペングイン鳥は持つて歸ることゝする。

けれども、手橇に積んで歸つては面白くない。

一つ珍案を行つて見やうと云ふ事に爲つて、兩翼の下に綱を付け引張りながら歸る事とした。

其無恰好な姿で、氷上を滑りながら歩んで來る光景は實に奇觀であつた。

斯くて評議の結果、愈々搜索隊は組織せられた。

其人名は、島義武、渡邊鬼太郎、柴田兼次郎、多田惠一の四人である。

廿四日午前八時三十分愈々出發することゝなつた。

光づ行衞不明なる兩人の雪上に印した足痕を辿りつゝ進んで往つたが、なか〱彼等に邂逅はない。

軈て氷堤を登り、更に氷原を指して進んで往つたが、途中より吹雪の爲めに西川等の足跡が消えて居る。

如何に尋ねても少しも知れない。

之には殆ど困却したが、尙も屈せず、進んで往くに、只眼に映ずるは、漠々たる氷原のみ、何等の消息も知れないので、止むなく船に引返した。

其歸還したのは午後の十一時だから、搜索の爲めに費したる時間は殆ど十五時間である。

一方行衞不明の當人たる西川渡邊は如何と云ふに、東方に光る物を見てより以來、五歩に一休、十歩に一憇、辛ふじて疲勞したる身體を運びつゝあつたが、遙か後方より、オーイ〱と呼ぶ聲がするので、偖は己等の歸船が遲ひので、迎ひに來て呉れたのかと見渡すと、遙か彼方の氷原上に、四個の黑影が點々として數へられる。

で、テッキリそれに相違なしと此方の兩人も能ふ限り大聲にて答へたが、聽へないのか、何の返事もない。

注視すると其中に四個の黑影は窪地の方へ沒して終つたので、多分安心して歸船せしならんと考へながら、此方でも歸船を急ぐ。

すると、進路に當つて多くの足跡を發見した。

是に於て此足痕こそ、彼の四人の者か印せしに相違なしと、それを便りに以前の氷堤を下り、それより橇を置きし處に到りしに、不思議や橇は無い。

之も多分彼の四人が持ち去つたものであらうと考へつゝ尙も下つて曩にペングイン鳥の居た處に到ると、此處にも鳥は一羽も見えぬ。

そして多勢にて雪を踏み蹂りし如き跡が印されて居る。

では之も彼の四人の仕業に相違なく、ペングイン鳥も捕へ去つたに相違なしと斷定した。

之より兩人は益々道を急ぎ、船を去ること約一哩位の點に至つた所、濱崎、福島の二船員が、此二人を迎へに來たのに出會した。

濱崎等は、兩人の空腹を察し、溫飩の冷えたのを持參したのである。

一晝夜半の間、少量のビスケットと雪の外口にしなかつた、兩人は、非常なる珍味として、此贈品を味はつた。

斯くて幾分か勇氣を恢復し、出迎人の肩に扶けられつゝ歸船したのは、廿四日午後十時三十分である。

船よりは行衞不明であつた兩人が、歸船したので、其喜びは非常である。

萬歳の聲は寂莫たる天地に響いて繫留地の氷原を撼すばかりだ。

船長は喜ばしさに、淚さへ流して無事を祝して居た。

西川、渡邊、兩隊員が、此探檢に於ける行程は日本里程約拾五里之に要せし時間は丁度三十時間であつた。

元來、此エドワード七世州は、西曆千九百二年二月、英人スコットが第一探檢の際發見したもので、英國皇帝陛下の御名を取つて之に冠したものである。

然るに、此附近の氷堤が非常に高くして、登攀に便ならず加ふるに海水が氷結し始めたので、海上より陸地上の山脈を眺めた丈で之に命名し、上陸せずして歸り去つたのである。

爾來此地は上陸不可能と目されて居たが、我が沿岸隊が此地へ來た時には氷堤下の海氷が離散せず、野氷を形成して居たので、直に船を横附けにする事が出來、遂に古より以來、何人も上陸し得ざりし、此方面より、上陸探檢を行ひ得たのである。

此エドワード七世州の探檢に於て、特に喜ぶべきは、此地域が最も多く極地の現象に富んで居り、殆ど氷界に於ける各種の標本を集めし南極博覽會の觀のあつたことである。

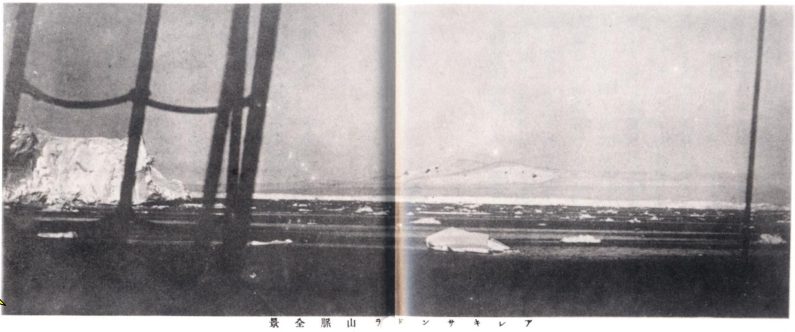

先づ沿岸には廣く野氷が張詰め居るに、其野氷上に氷山が突兀として聳へて居る。

海上に流るゝ氷山は珍しからざるも、原野の如く張詰め居る斯る野氷上に氷山を見るは、最も珍とすべきが上に、此野氷に接して、絶大なる氷堤があつて、人の眼を驚かし。

其れを登れは、氷界に於ける最も注意すべき現象の一なる龜裂が縦横に横はつて居る。

氷堤の側面には氷河があつて學者の研究に便なるが上に、其近傍に鱗形の氷(之は多分氷堤が龜裂の爲めに顚覆し其下部の水中に沒し居りし部分が現れ斯の如く鱗形となりて澎漲し居るものと推定す)及大なる氷柱があつて、極地に於ける氷の結晶を知る事が出來る。

其外起伏せる爪先登りの氷原があり。

大龜裂を有せる山脈があり。

其山脈の上部に地質を知るの便ある黑色の山骨の露出があり。

歸路に於て眺めし氷島があり。

而して又野氷の中央には細長き形を爲せる水溜あり。

繫留地に接近せる西方の沿岸には、上部の尖り居る氷の林あり。

最も各種の現象に富んで居る。

幸にして斯る場所に上陸し得たのは、我が探檢隊の一大幸福であつたと謂はねばならぬ。

繫留地に在つてアレキサンドラ山脈の高さを測るに、其最高の峯は海抜壹千六百尺あつた。

又此灣の深さを測るに百四十尋あり、海底の地質を調べしに細かき灰色の粘土なる事を知つた。

コメント